織匠

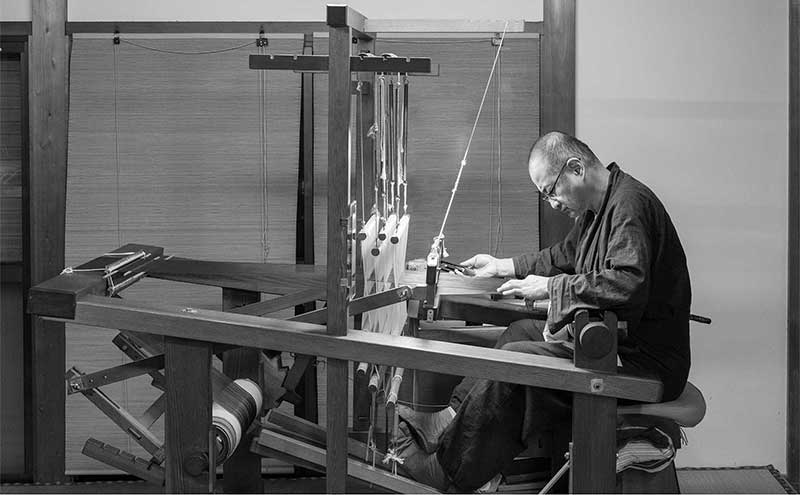

綴織特有の技、爪掻き。爪掻きは鋸刃のように刻んだ爪で糸を1本1本掻き寄せ織るつづれ織りの技。「日に寸、五日に寸、十日に寸」と例えられるほどの月日と高度な技術を要するため生産数も極僅かで、日本美術織物の最高峰と名高い織物です。

経済産業大臣指定伝統的工芸品

西陣織 製織部門

伝統工芸士 今井春凰

西陣爪掻本綴織 今井つづれ

西陣織工業組合登録番号2496番

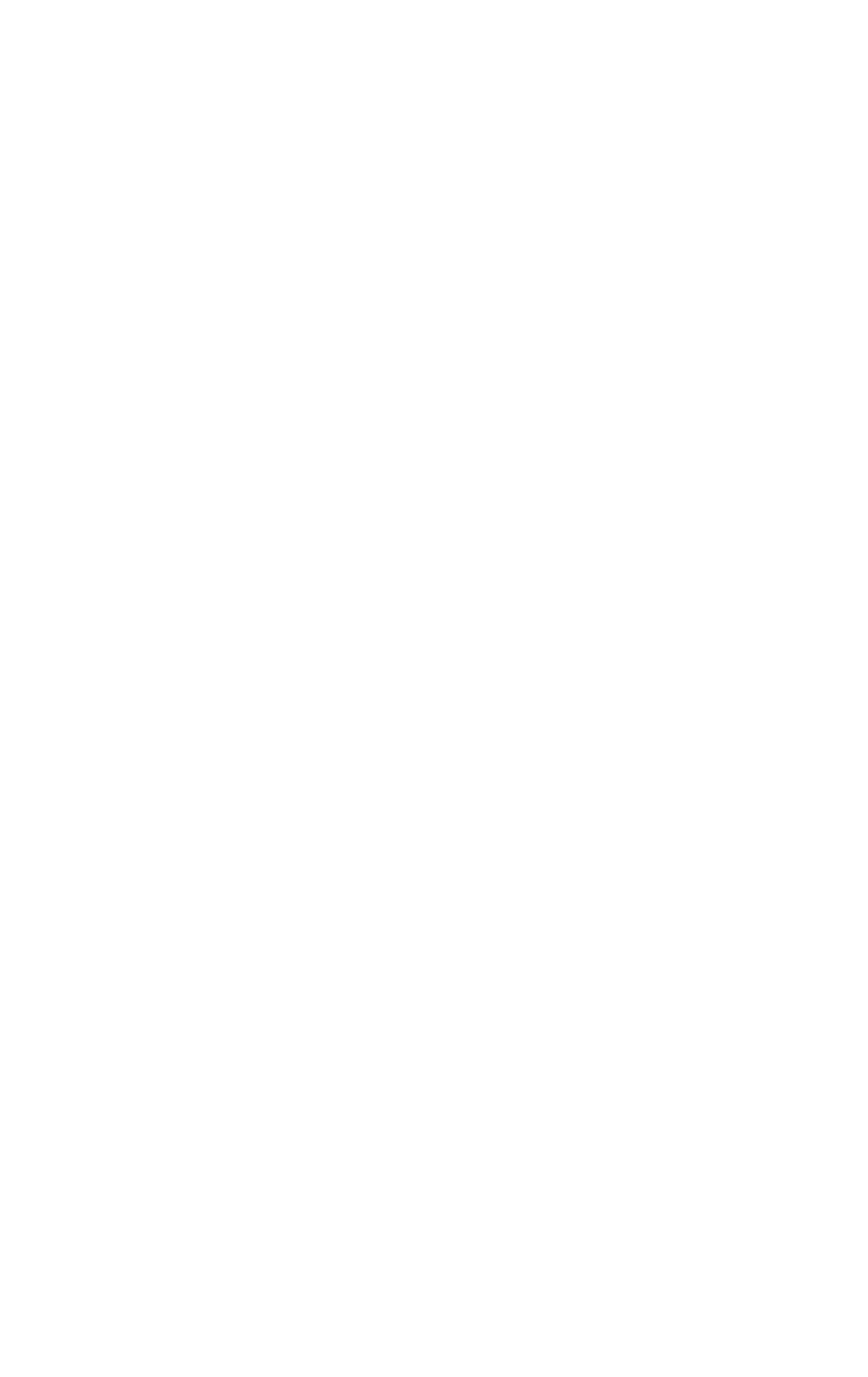

織りの匠と選び抜かれた道具と素材、それらがひとつとなって創り出されます。

今そこにある存在感

熟練の技と研ぎ澄まされた感性が創り出す織の美。

西陣爪掻本綴織

経済産業大臣指定伝統的工芸品 西陣織 製織部門 伝統工芸士

経済産業大臣指定伝統的工芸品 西陣織 製織部門 伝統工芸士

本綴秀作発表会「京都商工会議所会頭賞」受賞「高島屋賞」受賞

伝統的工芸品展入賞などの経歴を持つ

受け継がれてきた御室つづれ爪掻伝統の技と匠の研ぎ澄まされた感性で現代に未来へ生きる美を追求し創作しています。

昔ながらの機で織る。

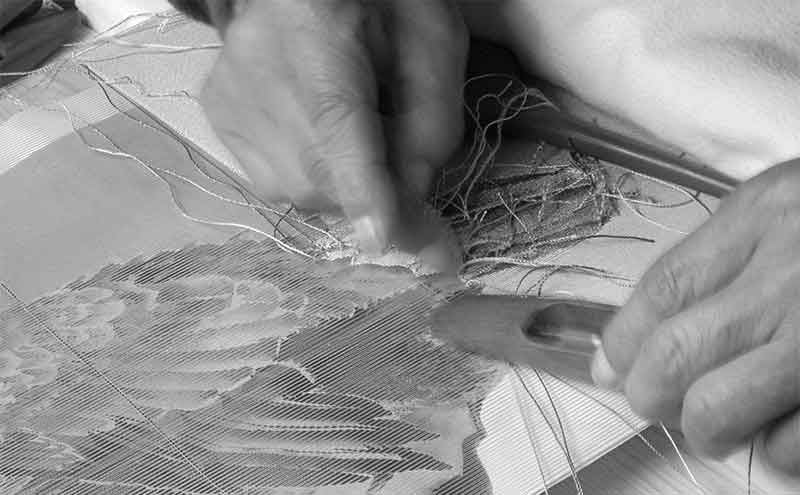

帯-obi-

時を綴る、その時を共に。

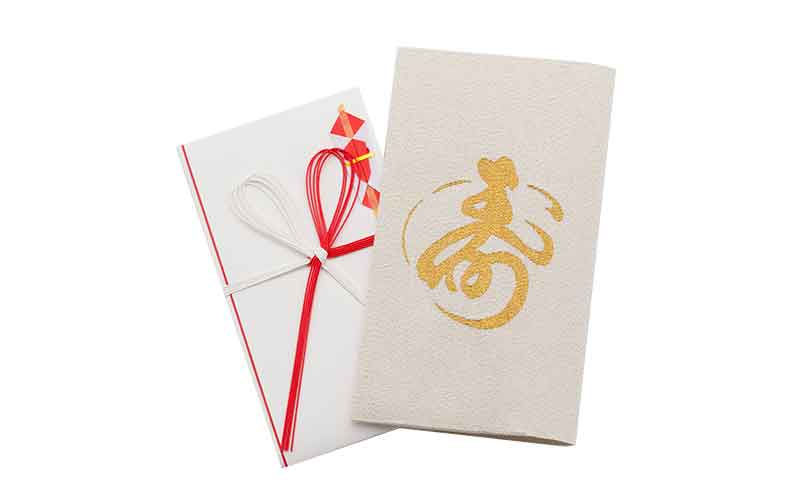

袱紗-fukusa-

あの人のために、大切に包む思いやりの心。現代に調和する形。

懐紙入れ-kaishiire-

日本の伝統文化、季節の移ろい、伝え感じる空間に共にありたい。

数珠袋-jyuzubukuro-

仏様と心を通わせる大切な仏具、数珠を包む。

掛け軸・額-kakejiku/gaku-

至高の輝きを放ち燦然と浮かびあがる。

打敷-uchishiki-

荘厳で格調高い美術品としての存在感。

貴織

キオリ

受け継いできたつづれ織りの伝統を未来へ繋ぐ、伝えるために今できることを、そんな思いからオンラインショップ「貴織」(キオリ)ブランドを立ち上げました。ひとつだけのものを貴方のために織る意を込めた「貴織」キオリ。

つづれ織りは代表的な存在の帯をはじめ、袱紗、茶道具袋などの袋物、掛け軸、織額などがあります。ご購入・お問い合わせはキオリ各店舗にて承っております。